¿Disrupción?

“Un desarrollo biotecnológico cien por ciento argentino”. “Una tecnología única a nivel mundial”. “Un nuevo capítulo en la historia de la agricultura”. “Más de 20 años de trabajo”. “Una contribución para disminuir las pérdidas de producción de alimentos”. “Un avance de cara a los desafíos climáticos del futuro”. “Ejemplo de transferencia tecnológica”. “El claim to fame de Bioceres”. “Un cisne negro”. “Un hito”.

Todo eso es HB4, en parte porque con HB4 Bioceres consiguió lo que colosos multinacionales con cien veces más presupuesto jamás pudieron: una tecnología que, lista para ingresar al circuito comercial, permite a los cultivos sobrevivir mejor a los suelos salinos y sobrellevar episodios de sequía con menores pérdidas de rendimiento aliviando significativamente el estrés hídrico. Dicha tecnología se basa en un gen que proviene del girasol, y ya fue probada con éxito en trigo y soja. Se trata de la primera tecnología transgénica íntegramente desarrollada en la Argentina para los principales cultivos de interés agronómico, llamativa como desarrollo científico en sí pero también desde el punto de vista del proceso que hasta hoy sigue desplegándose para lograr su aprobación y aceptación. Al momento en el que se escriben estas líneas HB4 todavía no ha generado ingresos a Bioceres. Sin embargo, fue una de las llaves que habilitó a la compañía a conformar en 2012 un joint venture con una firma de la talla de Arcadia y un año después con la francesa Florimond Desprez, también a convertirse en 2016 en controlante de Rizobacter, empresa líder en microbiología que exporta a más de 30 países y a la que compró a una valuación de 150 millones de dólares cuando en el banco apenas tenía 500 mil. HB4 es además una muestra de cómo el sector público y el privado pueden asociarse para no sin dificultades- encarar un proyecto conjunto.

“Nuestra debilidad son los complejos, la falta de confianza, el pesimismo, no creer en nosotros mismos. La falta de decisión sobre lo que depende de nosotros, sin pedir permiso, sin comprar argumentos ajenos. Entiendo que como país debemos dejar de titubear, incorporar las innovaciones científicas, sin retraso, con entusiasmo, sin miedos. Debemos derrotar al peor enemigo: nosotros mismos.” Victor Trucco

La tecnología es combatida por buena parte del ambientalismo, que a partir de diferentes argumentos se opone en algunos casos a cualquier tipo de desarrollo de cultivos transgénicos, mientras que en otros apunta la crítica hacia el uso de herbicidas asociados. El debate cobró aún más visibilidad porque, según apuntan algunas voces, el trigo HB4 sería la primera semilla genéticamente modificada que se use para elaborar en su totalidad un alimento de consumo humano: tan elemental como la harina con la que amasa el pan. Sin embargo esa aseveración no resulta del todo correcta, ya que desde el poroto al arroz pasando por la papa y la caña de azúcar cuentan con variantes transgénicas aprobadas y a distintas escalas productivas.

Un desarrollo que mirado desde diferentes ángulos podría resultar disruptivo. Una carrera que requirió inversiones de magnitud, montañas de creatividad y sobre todo, tiempo. Una cruzada que por momentos parece eterna. Algunos malentendidos. Y un posible futuro brillante.

Bioceres responde que HB4 es un avance sustentable, y que en realidad propone una forma más eficiente de producir. Que lo que hace es reducir las externalidades ambientales y la huella de carbono, ya que los cultivos podrían crecer con menos agua que los convencionales. También que es un ejemplo de cómo la biotecnología contribuye a la seguridad alimentaria en un escenario de cambio climático en el cual la agricultura ya no puede darse el lujo de solo “adaptarse” a ese cambio: también debe mitigarlo usando para eso las mejores herramientas a su alcance.

Pero más allá del ambientalismo, HB4 también es resistido por parte de la cadena triguera local, que sin oponerse a la tecnología teme a la falta de consensos con los mercados a los que el trigo argentino se exporta. “Lo primero que escuchamos es: ‘¿cómo se les ocurre meterse con el trigo? Es un cultivo que se usa para la harina, con la harina se hace el pan y hay 200 millones de hectáreas a nivel mundial. No existe trigo transgénico en ningún otro lugar del mundo’. Justamente: por todas esas razones fue que se nos ocurrió meternos con el trigo”, aguijoneó Federico Trucco en la revista Apertura; en tanto Gustavo Grobocopatel, Víctor Trucco y Marcelo Carrique escribían en La Nación que si bien existen riesgos por aprobarlo -porque en el fondo cualquier transformación o cambio del status quo lo tiene, y más aún en esta situación de ser líderes sin tener el poder de los países centrales-, “también existen riesgos por no aprobarlo, pero la mayoría de las veces estos no se dimensionan”.

Un desarrollo que mirado desde diferentes ángulos podría resultar disruptivo. Una carrera que requirió inversiones de magnitud, montañas de creatividad y sobre todo, tiempo. Una cruzada que por momentos parece eterna. Algunos malentendidos. Y un posible futuro brillante.

Por todos esos andariveles discurre también la historia de HB4.

Más que un cultivo, un concepto

Las sequías producen al año toneladas de pérdidas de alimentos, de hecho la falta de agua es hoy la principal amenaza para los cultivos que deberían seguir siendo suficientes para las 9 mil millones de personas que se supone seremos hacia 2050.

La tecnología HB4 tiene el potencial de mejorar la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés hídrico, disminuir el riesgo y dar mayor previsibilidad a los rendimientos frente a condiciones adversas. En promedio, viene arrojando en los ensayos a campo unos aumentos de rendimiento del 20% en trigo y 10% en soja1. Pero eso no es todo: HB4 tiene a la vez el potencial de contribuir a la diversificación de la rotación de cultivos, una práctica que busca mantener la biodiversidad para optimizar así la calidad del suelo.

Gracias a HB4 los cultivos adquieren una tolerancia superior y un rinde mucho mayor en periodos de sequía. El diferencial de este gen que proviene del girasol es que mejora la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés, pero sin afectar su productividad. “Eso no quiere decir que estas plantas crezcan en el desierto: ningún ser vivo puede vivir sin agua. Lo que hace esta tecnología es permitirles tolerar un lapso de tiempo mucho mayor con una ingesta de agua menor a lo largo de todo su ciclo de vida y una pérdida de rendimiento menor. Es decir: dependiendo del nivel de déficit hídrico, una planta que no tiene la tecnología se muere, o rinde muy bajo”, explica Raquel Chan, investigadora del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y responsable del desarrollo.

No se trata de expandir la frontera agrícola sino de que zonas que a nivel productivo resultan erráticas puedan ser más estables: eso permitiría lograr en una misma superficie una ecuación más sustentable y no sólo desde lo económico, sino también desde lo ambiental, porque estarían usándose menos hectáreas para producir la misma cantidad de alimentos. “Muchos detractores de esta tecnología dicen que se quiere avanzar sobre la tierra que no era cultivada –señala Chan- pero es al revés. La idea es producir más en el terreno cultivable”.

Como marcador de selección se utilizó un gen que confiere tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. “¿Por qué debían ser los cultivos con HB4 tolerantes a ese agroquímico?”, fue la pregunta –lógica- formulada hacia la firma una vez que el desarrollo comenzó a hacerse público. Chan lo pone en estos términos: “Lo que hacemos en el laboratorio es transformar una bacteria para con ella luego transformar la planta, aprovechando un evento natural que es el de la infección de las plantas con la bacteria Agrobacterium. Pero ese es un proceso muy ineficiente: una de cada mil plantas, con suerte, es transformada, y solo unas pocas de las que sobreviven tienen el gen que se le agregó. Eso sucede porque la mayoría de las veces la planta no acepta un ADN exógeno. Además, es muy complicado seleccionar las plantas que efectivamente fueron transformadas, porque el HB4 es difícil de ver. De ahí que la única forma de saber cuáles tienen el gen es tirarles algo que solo puedan resistir las que sí tienen esa construcción genética. De las miles iniciales queda una, o dos, o tres. Sin la resistencia al herbicida que nos permita ver qué planta se transformó y cuál no, el trabajo sería casi inviable: por eso siempre se usa algún marcador de selección. La misma técnica lo exige. Al ser un gen de resistencia a herbicidas se abre la puerta a que el día de mañana se puede usar ese herbicida, lo cual es cierto”.

Otro dato clave es que el herbicida no se aplica sobre el cultivo, sino antes de sembrar. O a lo sumo cuando la planta es muy chiquita, para matar la maleza que está en el suelo y evitar que compita por el agua, la luz y los nutrientes. El trigo tiene un ciclo de cinco meses, con lo cual cuando llega a tener semillas y puede cosecharse hace tiempo que el herbicida ya no existe. Por eso no tiene posibilidad de llegar a la semilla, ni a la harina, ni tampoco a los alimentos.

No se trata de expandir la frontera agrícola sino de que zonas que a nivel productivo resultan erráticas puedan ser más estables: eso permitiría lograr en una misma superficie una ecuación más sustentable.

“Estoy de acuerdo que es un problema que hay que estudiar: cómo hacer para disminuir o incluso hacer desaparecer el uso de herbicidas. Pero hoy se usan herbicidas para trigo igual que para cualquier otro cultivo extensivo. Los productores no van a producir sin herbicidas, porque les rinde muchísimo menos. Aunque prohíban el uso del trigo HB4, se van a seguir usando. La agricultura familiar, que no usa agroquímicos, es fantástica, pero solo puede desarrollarse en superficies muy chicas. Para la agricultura de gran escala no existe hoy otra alternativa que los herbicidas”, aporta Chan. “Levantarse todos los días a las cuatro de la mañana a sacar malezas del campo no es viable: es un retroceso y hacerlo en miles de hectáreas, misión imposible”, pondera.

Y añade: “HB4 no debería aumentar el uso de herbicidas. Tampoco lo va a evitar, pero no lo va a cambiar. Lo mejor de estas plantas es que tienen la capacidad de fijar más dióxido de carbono con menos agua, algo valioso si tenemos en cuenta que el agua potable es el recurso más preciado que hoy existe”.

A hombros de gigantes

Año, 1992. Lugar, Santa Fe. La bióloga molecular Raquel Chan regresaba de un largo viaje a Francia, donde había hecho una estadía posdoctoral dedicándose al estudio del alga Euglena gracilis. De vuelta en Argentina se incorporó como investigadora adjunta al staff del Conicet, donde entre distintas posibilidades fue surgiendo la idea de explorar la regulación de la expresión génica en plantas, esto es: tratar de identificar qué genes están involucrados en las respuestas que las plantas manifiestan ante los distintos factores que las estresan. Así lo hizo y decidió además centrarse en el estrés abiótico, que es el que provocan factores ambientales entre los que la sequía puede ser el más común, aunque también figuran otros como la salinidad en el suelo, el viento y las temperaturas extremas. La tarea implicaba aislar factores de transcripción, que son las proteínas que se unen a secuencias específicas de ADN para controlar la transcripción de la información genética del ADN al ARN mensajero. “¿Por qué esta planta x sigue viva aunque no la reguemos por tres días, y esta otra no?”, fue la pregunta que se hicieron Chan y su equipo.

Los proyectos con seres vivos llevan, indefectiblemente, mucho tiempo. El tiempo necesario para que las plantas crezcan, tengan a sus hijas y llegue el momento del año apropiado para sembrarlas. Chan aisló junto a su equipo un conjunto de genes para estudiar cuáles tenían que ver con la adaptación a los factores abióticos. Entre ellos había uno del girasol, una planta que está mucho más adaptada a terrenos con poca agua que otras especies cultivadas, de hecho puede sembrarse en lugares muy dispares. Una de las formas de saber cómo actúa cada uno de los genes es aislarlo y ponerlo en una planta que no lo tiene. Así fue como aislaron el mencionado gen del girasol y lo colocaron luego en una planta modelo llamada Arabidopsis thaliana, que vendría a ser algo así como el “ratón de laboratorio” del reino vegetal. Observaron su comportamiento y obtuvieron resultados interesantes: al tiempo comprobaron que las Arabidopsis que recibieron el gen tenían excelentes propiedades cuando se les imponía un estrés hídrico severo, siempre con respecto a las plantas que no habían recibido el gen y fueron utilizadas como controles. El caso es que sometieron estas plantas a extremísimas condiciones de sequía, tan o más graves que las que pueden detectarse en el medio, y notaron que las transformadas no solo lo soportaron, sino que produjeron una cantidad de semillas similar, y en algunos casos superior, a la que produce una planta salvaje en condiciones de crecimiento normales. Pero no hubo un chispazo, ni un Eureka ni algo así como hallazgo genial, sino que todo fue construyéndose sobre ladrillos previos. O como describe la propia Chan: “Vamos a hombros de gigantes”.

Toda esa investigación, que tomó alrededor de diez años, encontró que el gen HaHB- 4 opera reduciendo la sensibilidad al etileno, que es el encargado de regular el crecimiento de la planta bajo condiciones de estrés abiótico. Por eso es que esa modificación ayuda no solo a que la planta sobreviva, sino a que mantenga además el metabolismo y a que active el proceso de fotosíntesis, lo que naturalmente repercute en un aumento del rendimiento de las semillas.

Las plantas transgénicas estaban tolerando la sequía sin disminuir su nivel de producción: la combinación ofrecía interesantes perspectivas para la actividad agropecuaria. Pero, aunque el equipo de Raquel Chan había logrado testear el gen en la Arabidopsis, ni remotamente había certezas de que ese gen pudiera introducirse en un cultivo de interés comercial, tampoco de que eso verdaderamente funcionara. Si la idea era completar la carrera del laboratorio al producto faltaba tiempo de experimentación, recursos y el desarrollo de ciertos aspectos técnicos, todo sin mencionar la costosa etapa ulterior de desregulación comercial. Hacía falta sumar una nueva estructura y otro impulso.

Ese motor podía estar en el sector privado.

Confluencia

“¿Vos a esto lo patentaste, no?”, inquirió el Dr. Rubén Vallejos a Raquel Chan cuando ella le mostró los todavía incipientes, aunque promisorios, alcances de su investigación en torno al gen HB4. Con una extensa trayectoria en investigación, Vallejos había sido el director de su tesis doctoral. “Eso cuesta mucha plata –respondió ella-. Y yo tengo poca plata. O la uso para hacer experimentos, o para tramitar patentes. Y como hay becarios que mantener, elijo los experimentos”. “Pero a esto tenés que patentarlo –insistió él-. Te voy a contactar con un muchacho de una empresa nueva que se llama Bioceres”.

Pasaron los días. Corría enero de 2003 y Rosario, como cada año, era un caldo. En las mismas oficinas de Aapresid donde hacia sus inicios funcionó Bioceres se reunió Raquel Chan con Miguel Lucero (el “muchacho” del que hablaba Vallejos), Víctor Trucco, Jorge Romagnoli y Mariana Giacobbe. La investigadora desplegaba los resultados que hasta entonces había obtenido a la par que ellos se entusiasmaban exclamando que “esto es bárbaro”, episodio que hasta hoy ella recuerda con una sonrisa. “Ni ellos, ni tampoco yo, sabíamos lo suficiente para juzgar si eso era o no era bueno. Pero en Bioceres estaban a la búsqueda de proyectos para financiar, había ganas, había buena fe y este les cuadraba”, recuerda.

“¿Vos a esto lo patentaste, no?”, inquirió el Dr. Rubén Vallejos a Raquel Chan cuando ella le mostró los todavía incipientes, aunque promisorios, alcances de su investigación en torno al gen HB4.

Decidieron avanzar en conjunto. Bioceres firmó con la UNL y el Conicet un acuerdo de vinculación, Esteban Hopp sugirió hablar con la experta en propiedad intelectual Amalia Koss y con ella fueron a encontrarse Chan, Lucero y Giacobbe. La reunión fue en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Ustedes los investigadores siempre publicando todo” le espetó Koss a Chan en referencia a la publicación de su trabajo en medios internacionales. Sucede que uno de los requisitos a la hora de solicitar una patente es que el desarrollo en cuestión sea en sí una novedad, algo que una publicación científica indudablemente destruye. Pero las leyes de patentes suelen dar un lapso de doce meses desde la fecha de publicación: fue debido a ese “plazo de gracia” que Bioceres alcanzó a patentar HB4. La compañía comenzó a destinar recursos al proyecto vinculado con el estudio del gen y el equipo de Chan se lanzó a transformar otras plantas más allá de la Arabidopsis, entre ellas figuraban trigo, soja, maíz y alfalfa. La idea era ensayar si el gen era capaz de generar a esos cultivos tolerancia a la sequía, estudiando su comportamiento primero en el invernadero y luego en el campo, un camino de años en el que participaron especialistas en biología molecular, genética, agronomía y bioinformática.

La idea era ensayar si el gen era capaz de generar a esos cultivos tolerancia a la sequía, estudiando su comportamiento primero en el invernadero y luego en el campo, un camino de años en el que participaron especialistas en biología molecular, genética, agronomía y bioinformática.

Tanto la firma del convenio como el lanzamiento del trabajo conjunto exigieron una serie de negociaciones en las que ninguna de las partes tenía experiencia. Al principio se definieron los roles de cada una de las partes: Chan y su equipo debían seguir estudiando el gen para conseguir la transformación de un cultivo de interés; Bioceres financiaría estas actividades encarando además todas las gestiones correspondientes para patentar el descubrimiento. En el acuerdo quedó fijado también que las tres partes –la compañía, el Conicet y la UNL- serían titulares iguales de las patentes derivadas de la actividad investigadora respecto del gen HaHB-4, mientras que Bioceres tendría la licencia exclusiva para la explotación comercial de los derechos provenientes de las patentes HaHB-4.

El mismo año en el que se firmó el convenio Bioceres arrancó el proceso de solicitud de la primera patente de invención ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), la cual fue conferida en 2011. Dos años más tarde se conseguiría la primera patente de este desarrollo en Estados Unidos. Y entre 2007 y 2009 se obtuvieron los primeros eventos transgénicos.

La belleza de HB4

Por Federico Trucco

Había terminado mi doctorado cuando supe a través de mi viejo que en Bioceres habían decidido apoyar el avance de la investigación de HB4. “Qué ganas de tirar la plata -le dije-. Esto va en contra de todo lo que aprendí en la universidad. Están tratando de resolver un problema poligénico de una forma monogénica, algo que ya fracasó un montón de veces”.

Efectivamente, multinacionales gigantescas con generosos recursos provenientes de la primera ola de biotecnología agrícola habían dedicado centenas de millones de dólares en tratar de obtener desarrollos

similares.

Parecía claro que los atributos que son controlados por múltiples genes -como la tolerancia a la sequía- requerían de abordajes poligénicos: no podía haber un “gen mágico” que diera a las plantas este tipo de adaptación. Afortunadamente estaba equivocado, y eso es lo lindo que tiene el mundo de la ciencia: que el conocimiento se genera a partir del rechazo de una hipótesis.

Mi opinión profesional fue por suerte ignorada por los fundadores de Bioceres, quienes con sana ingenuidad se habían enamorado de las fotitos de Arabidopsis y decidido apoyar las investigaciones del grupo de la Universidad Nacional del Litoral.

Si en 2001 hubiéramos creado Bioceres en Estados Unidos y convocado a los mejores científicos de las universidades norteamericanas preguntándoles qué podíamos hacer para generar una tecnología de tolerancia a sequía en cultivos como la soja, el trigo o el maíz, la respuesta casi unánime hubiese sido: “Vayan a especies que evolucionaron en contexto de limitaciones hídricas, como el cactus en el desierto. Fíjense qué mecanismos moleculares les permiten sobrevivir en esas condiciones y luego los transferimos con ingeniería genética a los cultivos de interés agronómico”. Y eso es lo que hicieron todas las compañías. El problema es que la estrategia de supervivencia en esos ambientes suele tener que ver con preservar el agua. Por eso el cactus no tiene hojas: no puede transpirar como una planta “normal”. La planta necesita el agua para producir azúcar, porque combina el agua con el dióxido de carbono de la atmósfera y con luz del sol, en un proceso que se llama fotosíntesis, genera azúcar y oxígeno. Lo que le da energía al planeta es esa ecuación tan sencilla que aprendemos en la primaria.

Fue un proceso de aprendizaje entender que a veces los descubrimientos más dramáticos son los que van en contra de la intuición, incluso de la intuición educada en el mundo de la ciencia.

Sin agua no es posible fijar el dióxido de carbono de la atmósfera, ni tampoco generar azúcar. El agua vendría a ser el reactivo que permite esa reacción. De ahí que plantas como los cactus sobreviven, pero no producen la misma cantidad de azúcar. Por eso las plantas con estos genes son capaces de sobrellevar mejor un ciclo seco pero a la vez rinden menos en ciclos sin sequía, lo que limitaba la aplicabilidad tecnológica.

Lo que hace HB4 es “engañar” a la planta para que piense que no le falta agua, cuando su respuesta natural sería cerrar estomas y perder hojas. La realidad es que las plantas naturalmente privilegian la sobrevivencia por sobre la productividad, iniciando estos procesos en forma prematura, mucho antes de quedarse sin agua en sus reservas. Entonces la planta sigue consumiendo el agua que le queda en los reservorios celulares, y sigue generando azúcares dos o tres días más de lo que haría una planta normal. Funciona porque la naturaleza es sabia, y generalmente es preventiva. Entonces, cuando ve que se está por quedar sin agua, cierra el circuito fotosintético antes de que se muera. HB4 la engaña para que no se dé cuenta y siga usando el reservorio. Es como la reserva en el tanque de combustible, cuando seguís avanzando porque sabés que tenés para 30 kilómetros más. Si disponés de la tecnología HB4 y eventualmente llueve, nunca tuviste la penalidad de haber dejado de fijar dióxido de carbono y generar azúcar, y te da un rendimiento adicional. Y si no llueve te vas a morir, pero la otra también se va a morir. Es un desarrollo contraintuitivo. Es lo que funciona, parece obvio, hoy es el estado del arte. Pero cuando esto empezó a entenderse, no lo era.

Fue un proceso de aprendizaje entender que a veces los descubrimientos más dramáticos son los que van en contra de la intuición, incluso de la intuición educada en el mundo de la ciencia. Y HB4 es eso: es un gen que hace todo lo contrario a lo que pensábamos que tenía que hacer un gen de tolerancia a sequía.

Creo que es una bella historia.

Aprendizajes

Restaba todavía un largo trecho antes de transitar el proceso de liberación comercial de los cultivos HB4. Las diferentes etapas implicaron seleccionar transformantes con buen rendimiento, estudiar cómo se comportaban en el invernadero, elegir la mejor línea transformada, ensayar muchísimas campañas en medio centenar de ambientes con regímenes de lluvia variables y la introgresión en variedades de elite. Recién entonces se podrían encarar los ensayos requeridos por las autoridades regulatorias.

Con cada paso la tecnología demostraba ser robusta, porque los resultados se confirmaban en las evaluaciones a campo. Y también dúctil, dada la performance que exhibía en soja y trigo, nada menos que los cultivos más importantes de la Argentina.

La aprobación de un cultivo de semillas tiene en la Argentina tres instancias: la primera es la de la Comisión Nacional de Biotecnología (CONABIA), frente a la que es necesario demostrar, siempre a través de una serie de ensayos y experimentos, que el cultivo transformado no tiene sobre el medio ambiente efectos peores a los del cultivo sin transformar. Esa primera instancia dura mucho tiempo, ya que los ensayos deben hacerse en diferentes lugares del país y de forma sostenida en el tiempo. En la segunda instancia es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el que verifica que determinado producto no sea dañino para la salud humana o animal. Y en tercer lugar aparece la oficina “de mercados”, que se ocupa del impacto económico que una nueva tecnología pueda tener sobre la economía nacional. Las tres instancias dependen del Ministerio de Agricultura.

De todas estas etapas, que llevaron varios años, fueron formando parte especialistas en distintas disciplinas: desde la biología molecular hasta la genética y la agronomía pasando por la bioinformática.

Con cada paso la tecnología demostraba ser robusta, porque los resultados se confirmaban en las evaluaciones a campo. Y también dúctil, dada la performance que exhibía en soja y trigo, nada menos que los cultivos más importantes de la Argentina. Fue en el momento de comenzar a tramitar la aprobación que ante Bioceres se plantearon dos alternativas: podía encarar por sí misma el espinoso proceso de la desregulación o podía, con esos datos de performance, licenciar la tecnología a otra compañía más establecida y con la espalda suficiente para abrir el camino hacia el mercado.

Se eligió la segunda opción y esa compañía fue Advanta, dedicada al negocio de las semillas y con sede central en India. Ambas firmas sellaron en 2009 un acuerdo de investigación para desarrollar sorgo, arroz, algodón, colza y mostaza tolerantes a sequía. Por esa licencia Bioceres recibiría pagos por hitos durante las fases de desarrollo y regulatorias, y royalties sobre el valor del evento en fase comercial; unos ingresos que serían distribuidos entre Bioceres, Conicet y la UNL según el correspondiente Convenio de Investigación y Desarrollo. Pero lo cierto es que el acuerdo con Advanta obligó a reescribir lo pactado en su momento, que era apenas “teórico”. Recién ahora las partes se enfrentaban a un caso concreto en el que debían acordar posiciones para repartir ingresos.

“En el momento en el que Bioceres decidió invertir en esta tecnología –opina la investigadora- nadie más lo hubiese hecho. No estaba en pañales: estaba en embriones.”

No fue fácil. En el proceso se produjo un altercado fuerte y hasta tuvieron que intervenir desde una y otra parte los abogados. Parte del conflicto se originó porque convenio original se refería a “ganancias”, con lo cual ni la UNL ni el Conicet tenían derecho a percibir pagos por la licencia a Advanta, que técnicamente generaría ingresos, pero no ganancias. “Para ese entonces me llamó Federico y me dijo: ‘esto lo vamos a arreglar vos y yo’ –repasa Chan-. Fue en enero de 2010, nos encontramos en una mesa en la vereda de un bar de Rosario, hacían 40 grados a la sombra. Yo le dije: ‘Esto no es justo’. Y él reconoció que tenía razón. Y terminamos haciendo nuevo convenio que corregía totalmente el anterior, donde Conicet y UNL iban a recibir un porcentaje de ingresos brutos, no de ganancia”.

“En el momento en el que Bioceres decidió invertir en esta tecnología –opina la investigadora- nadie más lo hubiese hecho. No estaba en pañales: estaba en embriones. Pero claro, una vez que empezó a funcionar todo el mundo empezó a preguntar: ‘¿por qué no me la dieron a mí?’, ‘¿cómo esto no fue público?’. Y lo cierto es que, al no haber una compensación de por medio tras el acuerdo con Advanta, hacia afuera parecía que nosotros le habíamos regalado HB4 a Bioceres”. Y completa: “Hoy creo que fue todo por inexperiencia, porque trazamos un recorrido que no había hecho nadie y que ni Bioceres ni tampoco las instituciones sabíamos cómo encarar. Pero hubo un aprendizaje. De lo que nunca me voy a olvidar es de esa charla con Federico, porque nos entendimos. Desde entonces seguimos trabajando en conjunto. Somos socios”.

El acuerdo con Advanta no prosperó: el modelo de licenciar la tecnología parecía no ser para Bioceres el más apropiado. Incluso Monsanto llegó a hacer una propuesta por HB4. “Fue una especie de despertar rememora sobre ese episodio Federico Trucco-. Por un lado estaba el hecho de que una jugadora como Monsanto se interesara en nosotros. Porque, más allá de lo que cada quien pueda opinar de la empresa, lo cierto es que al menos en lo aspiracional todas las compañías que veníamos detrás teníamos a Monsanto como referente del espacio. A la vez pasaba que nosotros pensábamos que éramos dueños de algo que valía cien, pero para quien compraba no valía ni siquiera diez: valía uno. La propuesta por HB4 que nos hizo Monsanto, si bien fue la mejor de todas las que escuchamos, estaba muy lejos de nuestra expectativa. De aceptarla hubiéramos estado apenas minimizando pérdidas, y al fin y al cabo creo que la tecnología nunca hubiese visto la luz. Por suerte dijimos ‘no, gracias’ y decidimos redoblar la apuesta: buscar un socio estratégico ya no para licenciar la tecnología, sino para ponernos a hacer nosotros lo que faltaba”.

Esa salida tenía por delante un camino lleno de riesgos, desde arrojarse a competir con las pocas y grandes empresas que dominaban el mercado de la biotecnología agropecuaria hasta la incertidumbre acerca de si Bioceres disponía o no de los recursos económicos y las sólidas habilidades que a nivel gerencial y comercial hacían falta para obtener las aprobaciones regulatorias, tanto en la Argentina como en otros países. Esa ruta arriesgada fue, sin embargo, la que terminó tomando la compañía.

Esa salida se llamó Verdeca.

Verdeca

Fundada en 2002 en California por Eric Rey (un especialista en gestión de proyectos para el desarrollo de innovaciones biotecnológicas), y John Sperling (el empresario, hoy ya fallecido, que creó la Universidad de Phoenix) Arcadia Biosciences es una compañía con foco en la biotecnología vegetal. Desde sus orígenes una de las estrategias clave de la empresa fue la de incorporar personal con amplia trayectoria en el sector, de hecho sus cargos ejecutivos más importantes fueron ocupados por gente con un promedio de 20 años de experiencia en las firmas líderes en biotecnología agrícola. Buena parte de ellos había trabajado en Calgene, otra startup californiana que en el ’97 fue adquirida por Monsanto. Desde allí esos ejecutivos participaron del proceso que derivó en las primeras aprobaciones comerciales para eventos transgénicos en Estados Unidos. Y de ahí que las capacidades de Arcadia pasaban por campos que para Bioceres resultaban vitales: cuestiones como propiedad intelectual, desregulación y salida al mercado de eventos biotecnológicos.

Los primeros contactos entre Bioceres y Arcadia tuvieron lugar en 2010, el contexto fue la inauguración de Indear: allí fueron invitados los gerentes de la compañía estadounidense, quienes de todas formas no pudieron asistir. Pero sí aterrizaron en la Argentina en 2011, y fue entonces cuando se reunieron con la gente de Bioceres y conocieron la empresa.

Melisa Girard lo cuenta con detalle en su tesis de maestría2: la economista escribe que esa visita generó una impresión “muy positiva” en Arcadia, tanto por la infraestructura montada como por los logros de Bioceres, sobre todo en lo referido al conocimiento genético desarrollado para la soja y a las patentes que la compañía rosarina tenía para las tecnologías de tolerancia a la sequía y a la salinidad. Fue a partir de ese encuentro que Arcadia comenzó a mirar como posible socia a Bioceres, que además de capacidades tecnológicas tenía una muy buena inserción en el mercado de semillas sudamericano y una relación estrecha con los productores. Para Bioceres, Arcadia era la mejor aliada posible de cara a las próximas etapas de HB4, que eran la desregulación y la salida al mercado.

“Después de haber tratado mutuamente de vendernos tecnologías, al final concluimos: ‘¿por qué, en vez de tratar de venderte lo que tengo, no ponemos toda la tecnología vinculada al cultivo de soja dentro de un joint venture y la desarrollamos en forma conjunta hasta tener los eventos des- regulados y listos para comercializar’?”, recuerda Trucco.

Ese joint venture se constituyó en febrero de 2012: una tercera empresa que recibió el nombre de Verdeca y estaba compuesta en partes iguales por recursos de Bioceres y Arcadia. Ambas compañías aportaron tecnologías específicas: Bioceres la tolerancia a la sequía y salinidad en soja; Arcadia una serie de desarrollos que en estadios más tempranos estaban vinculados a la eficiencia en la utilización de nutrientes y agua. Ambas partes se comprometieron a contribuir con 10 millones de dólares cada una para comenzar con el proceso de desregulación de los primeros productos de la nueva firma.

“El camino elegido por Bioceres para llevar una tecnología de desarrollo propio al mercado se aleja del tradicional al que se ven conducidas la mayoría de las empresas que buscan realizar innovaciones y que operan a nivel local”, reflexiona Girard. Lo más usual es que estas empresas vendan sus desarrollos de forma temprana a las grandes compañías que operan a nivel mundial, ya que cuentan con unas capacidades económicas y de gestión gigantescas, y por eso mismo pueden afrontar los altos costos -y también los riesgos- que implica transitar por el proceso de desregulación y comercialización de eventos biotecnológicos en los diferentes países. “De hecho la carencia de estas capacidades por parte de las empresas locales es un elemento que se constituye como una de las principales barreras que impiden la llegada al mercado de nuevos desarrollos”, concluye la especialista.

Pero Verdeca tuvo además otra derivación. Si bien Arcadia y Bioceres se comprometieron a invertir cada una diez millones de dólares, la rosarina sabía que no dispondría de ese dinero en el plazo previsto. De ahí fue que, como condición para llevar adelante la transacción, firmó con Arcadia un Acuerdo de Venta de Acciones por diez millones de dólares en acciones de Bioceres como una forma de hacerse de los fondos que le permitieran cumplir su parte de la obligación en el joint venture. El tema fue que, de acuerdo a las propias reglas de Bioceres, esas acciones no podían representar más del cinco por ciento de tenencia en la sociedad.

“Dijimos ‘valgo esto’, nos tiramos a la pileta y construimos una historia de flujos futuros que podía dar sustento a esa valuación. Eso nos dio un altísimo nivel de empoderamiento.”

“De repente pasamos de hacer rondas de tres millones de dólares, en las que colocábamos entre 30 mil y 60 mil dólares por cuotapartista, a tener una compañía con un valor de mercado de 200 millones de dólares. Dijimos ‘valgo esto’, nos tiramos a la pileta y construimos una historia de flujos futuros que podía dar sustento a esa valuación. Eso nos dio un altísimo nivel de empoderamiento. Es cierto que existían las dificultades de una valuación hecha de una forma particular en la que un socio estratégico invertía para un fin específico, nunca hubiésemos logrado esa valuación si alguien hubiese pretendido comprarnos el cien por cien de la compañía”, analiza Trucco.

“Así y todo –prosigue- fue un primer anclaje que nos permitió mostrar un socio internacional, ya que hasta entonces Bioceres funcionaba como una especie de profecía entre pares, pero sin un externo calificado en biotecnología que pudiera certificar cuánto valíamos. También significó la presentación de negocio conjunto que parecía atractivo y en el que no íbamos a depender de las multinacionales para que nuestra tecnología viera la luz del día, sino que teníamos un camino de financiamiento independiente con mayor grado de control. Todo eso implicó para Bioceres un punto de inflexión”.

En 2012 se extendió la patente original de la tecnología y se patentó el gen denominado “HB4 modificado”. Y durante 2014 se presentaron ante las autoridades regulatorias del Ministerio de Agricultura argentino las solicitudes para la aprobación comercial de soja y trigo HB4.

Mientras transcurría 2015 fueron cumpliéndose todos los requisitos regulatorios que para autorizar la comercialización de un cultivo exige esa cartera: la CONABIA certificó en abril que la tecnología no afectaba al medio ambiente y que la nueva variedad de soja era tan segura como la convencional; el SENASA comunicó en septiembre que el alimento carecía de elementos tóxicos o alérgenos tanto para el ser humano como para los animales. En octubre el Ministerio de Agricultura aprobó la soja HB43 para su uso comercial, un hito que no solo implicó la primera aprobación en el mundo para la tolerancia al estrés abiótico en el cultivo de soja, sino también la inclusión de la Argentina en el selecto club de seis países que hasta entonces habían concretado desarrollos semejantes. Hasta ese momento HB4 había estado de alguna forma subsumida a los ámbitos expertos y académicos: desde entonces comenzó a tener impacto público. Durante un acto en la “Nave de la Ciencia” de Tecnópolis la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a esta aprobación y la de la papa resistente al virus PVY, que también había sido desarrollada en forma público privada por Tecnoplant y el Conicet, expresando que “esto no es ciencia y tecnología de gente encerrada en cubículos que no le comentan nada a nadie”. “Al contrario –dijo- son científicos, ambos del Conicet, profesores de nuestras universidades públicas y gratuitas, asociados con empresas nacionales que producen estos dos eventos biotecnológicos que nos permiten ser hoy el sexto de los países que en el mundo producen este tipo de eventos para ayudar a la agricultura y a la producción de alimentos. Por eso estos no son eventos solo tecnológicos, sino también económicos y sociales».

En octubre el Ministerio de Agricultura aprobó la soja HB4 para su uso comercial, un hito que no solo implicó la primera aprobación en el mundo para la tolerancia al estrés abiótico en el cultivo de soja, sino también la inclusión de la Argentina en el selecto club de seis países que hasta entonces habían concretado desarrollos semejantes.

La soja tolerante a la sequía desarrollada por Verdeca se convirtió así en el primer evento biotecnológico para soja que, sin haber sido desarrollado en Estados Unidos, obtuvo aprobación en ese país.

La Dirección de Mercados Agrícolas del ministerio dejó establecido en su resolución que, dada la

relevancia que el comercio con China representa para las exportaciones del complejo sojero en

Argentina, el cultivo de la soja HB4 quedaría postergada hasta tanto el evento fuera aprobado en

aquel país. Bioceres se comprometió a no comercializar estas variedades de soja hasta conseguir

de parte de China el correspondiente permiso de importación. Lejos de sentarse a esperar, la com-

pañía construyó una alianza con Beijing Dabeinong Biotechnology (DBNBC), la principal empresa

dedicada a biotecnología de semillas en China, con la idea de generar en cuestiones regulatorias

un ámbito de reciprocidad. Desde allí lleva adelante todos los requerimientos de las autoridades

chinas para la liberación del evento HB4, que abarcan desde ensayos de campo hasta presentacio-

nes formales en chino. A cambio, Bioceres realiza ante CONABIA y SENASA el proceso de desregu-

lación de eventos transgénicos que DBNBC busca liberar comercialmente en el país.

En agosto de 2015 Verdeca recibió la notificación de que la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos había completado el proceso de Evaluación Temprana de Seguridad Alimentaria para el gen HaHB-4, y en agosto de 2017 la FDA finalizó la revisión completa de la evaluación de inocuidad para la salud humana y animal de este evento transgénico en Estados Unidos. En agosto de 2019 el US Department of Agriculture (USDA) anunció la desregulación definitiva para el evento de soja HB4, concluyendo que el evento “es seguro para el medio ambiente”. La soja tolerante a la sequía desarrollada por Verdeca se convirtió así en el primer evento biotecnológico para soja que, sin haber sido desarrollado en Estados Unidos, obtuvo aprobación en ese país. En mayo de 2019 la soja HB4 recibió la aprobación comercial por parte de la Comisión Técnica Nacional de bioseguridad (CTNBio) en Brasil, lo que habilita a que las variedades de soja que tengan incluido este evento puedan ser sembradas y cosechadas en el territorio de la nación vecina.

Arcadia ya no forma hoy parte de Verdeca, pero la asociación con esa firma resultó para Bioceres virtuosa por donde se la mire. “La metáfora que se me ocurre es la del joven del pueblo al que ninguna mujer le presta atención, pero cuando llega otra de afuera a quien el chico le gusta, de pronto todas empiezan a mirarlo. Cuando Arcadia nos dijo ‘yo te doy diez millones por el cinco por ciento’ tanto nuestros propios accionistas como otros de afuera dijeron ‘lo quiero yo’. Así fue cómo, independientemente de que teníamos la posibilidad de ir vendiéndole acciones a Arcadia, fuimos consiguiendo el capital a nivel local, porque venderles a ellos era una opción, no una obligación. Y cuando por tener una liquidez más acotada Arcadia empezó a buscar una salida, pudimos negociar incrementalidad, porque veíamos que éramos capaces de colocar a las acciones con otros inversores y a la vez recibir compensaciones económicas por liberar a Arcadia de su obligación de financiarnos. El caso es que, cuando Bioceres terminó recomprando a Arcadia el 50 por ciento de Verdeca por cerca de 30 millones de dólares, ese monto representaba para Bioceres menos del 5 por ciento de su valor de empresa. Y solo con eso estaba tomando posesión del cien por ciento de un joint venture que dentro lleva un producto importantísimo”, explica Trucco.

Y remata: “Todo eso demuestra que el mundo de los negocios es a veces más emocional que racional. Y que tal vez no es necesario tener todo resuelto desde el día uno. Cuando hicimos el joint venture con Arcadia no disponíamos de diez millones en el banco, y sin embargo pudimos llevarlo adelante, materializar esa valuación y conseguir unos recursos económicos que de otra forma hubiera sido muy difícil reunir. Fue un punto de inflexión muy significativo, que nos dio autoestima y nos empoderó de una manera fenomenal. Un recorrido en el que encontramos un socio que nos permitió llegar a destino final y adquirir la fortaleza económica suficiente para poder ser dueños al cien por ciento de la oportunidad que genera este producto en el mercado”.

“Todo eso demuestra que el mundo de los negocios es a veces más emocional que racional. Y que tal vez no es necesario tener todo resuelto desde el día uno.”

El trigo y después

En 2013 nació Trigall Genetics. Trigall Genetics es una joint venture entre Bioceres y Florimond Desprez, empresa francesa que nació hace más de dos siglos, es referente mundial en la producción de semillas y líder indiscutida en genética de trigo. Trigall Genetics se creó con la meta de lanzar los primeros trigos con tecnología HB4, la idea era fortalecer en la región la genética de Florimond Desprez con las tecnologías de segunda generación desarrolladas por Bioceres y con el foco especialmente puesto en los mercados de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Después de unos ensayos a campo que duraron desde 2006 hasta 2015, el trigo HB4 obtuvo en

2016 la aprobación de la CONABIA y SENASA. Fueron años de un trabajo consistente e intenso. Además de haber completado la descripción composicional, en 2014 se terminó la compleja caracterización molecular y se completó también el análisis de potencial alergénico y toxicológico del evento. Toda esa información, junto con los datos obtenidos en 20 ensayos de caracterización ecológica que se habían hecho antes -entre 2011 y 2013-, sirvió para fundamentar la solicitud de desregulación de HB4 en trigo en la Argentina. Para comprobar la ausencia de efectos nutricionales (efectos que de todas formas no eran esperados, porque el evento presenta similar composición al trigo convencional) se realizó en el invierno 2014 un ensayo de nutrición utilizando al evento y controles no transgénicos como ingredientes de mezclas balanceadas para alimentar pollos parrilleros. El estudio se hizo en las instalaciones del INTA en Pergamino, y permitió demostrar la equivalencia entre HB4 y su análogo convencional a través de la evolución del peso y la composición de los pollos hasta el momento de la faena.

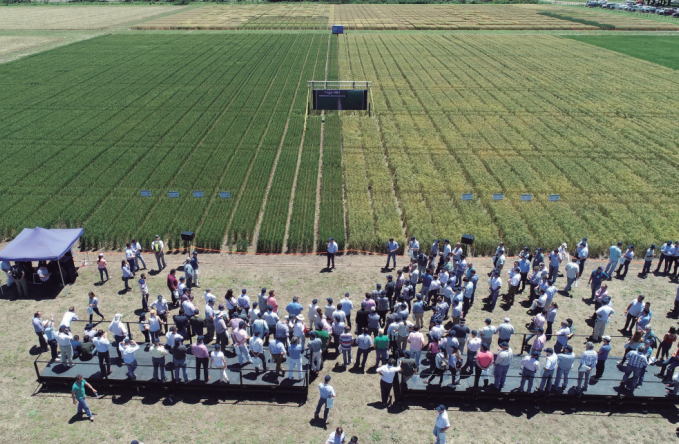

En el segundo semestre de 2018 Bioceres decidió desplegar una serie de acciones de comunicación sobre la tecnología que incluyeron jornadas a campo en Alto Alegre y Arias (en Córdoba) y también en Pergamino, Bordenave y Balcarce (en la provincia de Buenos Aires). A esas jornadas concurrieron cerca de 500 técnicos y productores.

La evaluación del impacto en el mercado agropecuario seguía pendiente, y de hecho se haría esperar. Durante 2017 se trabajó diligentemente en responder cada consulta del entonces Ministerio de Agroindustria, a la par que se presentó el dossier de trigo HB4 para su consumo en Brasil. La demora continuaba. En el segundo semestre de 2018 Bioceres decidió desplegar una serie de acciones de comunicación sobre la tecnología que incluyeron jornadas a campo en Alto Alegre y Arias (en Córdoba) y también en Pergamino, Bordenave y Balcarce (en la provincia de Buenos Aires). A esas jornadas concurrieron cerca de 500 técnicos y productores.

La principal resistencia provenía –sigue haciéndolo- de buena parte de la cadena triguera local, que sin oponerse a la tecnología teme a la falta de consensos con otros mercados para el cultivo argentino. El caso más notorio es el de Brasil, a donde va casi la mitad del saldo exportable de trigo argentino, aunque también –explican- se trata de estudiar la aceptación en otros destinos. El problema no radica únicamente en la posibilidad de perder mercados de exportación, sino que también existe el miedo a una reacción adversa de los consumidores a nivel local, máxime al ser el trigo un cereal que terminará siendo alimento para consumo humano (un caso distinto al dela soja, que más que nada se utiliza para la industria o forraje). A la vez aparece el hecho de que sumar nuevas tecnologías y calidad a la semilla implica un cereal más caro para quien lo compra, con lo cual asoma un conflicto alrededor de cómo se distribuiría el margen de rentabilidad en caso de que el cultivo transgénico llegara a comercializarse.

Las gestiones no cesaron. A través del entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, Federico Trucco logró gestionar una reunión con Mauricio Macri. El Presidente escuchó, hizo las preguntas difíciles, se mostró interesado en avanzar con el desarrollo y organizó un segundo encuentro al que sumaría al ministro de agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y a su jefe de gabinete, Santiago del Solar Dorrego. La reunión tuvo lugar en la Casa Rosada el lunes 4 de febrero de 2019. Trucco le pidió a Gustavo Grobocopatel que lo acompañara, pensó que solo estarían allí los responsables de la cartera de agroindustria pero se sorprendió al divisar entre los presentes a toda la plana de referentes de la cadena triguera. No había sido invitado el ministro de producción Dante Sica, ni su par de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, ni el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires Leonardo Sarquis (quien había declarado que la aprobación de trigo HB4 “podría ser buena para la provincia”). No había nadie de Aapresid, y mucho menos del Conicet. Cada quien tuvo su turno para expresar su oposición al proyecto, la opinión generalizada era que no era posible correr ningún tipo de riesgos y que la única salida consistía en cajonearlo. Se dieron cruces picantes, alguien levantó la voz. Desde Bioceres señalaban que se trataba de buscar la forma para gestionar los riesgos en vez de simplemente decir que no, que por lo demás tiende a ser siempre la respuesta más sencilla. Hacia el cierre se propuso pasar a un cuarto intermedio de 60 días para avanzar en consensos, algo que finalmente nunca sucedió. Tal vez solo se trataba de comprar tiempo.

Pasó el tiempo y, cambio de gobierno mediante, el 7 de octubre de 2020 la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobó la “comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND-ØØ412-7, y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier trigo no modificado genéticamente”, solicitada por Indear, aclarando, no obstante, que la firma debía abstenerse de vender estas variedades de trigo hasta tanto se obtuviera el permiso de importación por parte de Brasil. El primer trigo transgénico del mundo era aprobado en la Argentina. “Cuando hablamos de ciencia argentina ponemos a nuestros premios Nobel sobre la mesa. Ahora podemos poner otras cosas” expresó ese día el encargado de dar el anuncio, que no fue en este caso el titular de agricultura sino el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza. Desde el comienzo de su gestión Salvarezza había sido un interlocutor clave a favor de la aprobación del cultivo.

Pasó el tiempo y, cambio de gobierno mediante, el 7 de octubre de 2020 la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobó la “comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND-ØØ412-7, y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier trigo no modificado genéticamente”.

El recorrido hasta poner HB4 en el campo significó para Bioceres buscar financiamiento, encontrar a los socios adecuados y adquirir una cantidad importantísima de habilidades vinculadas al proceso de desregulación.

El desarrollo está finalizado, así como demostrada su inocuidad ambiental por parte de los organismos correspondientes. Y en tanto sigue esperando por las aprobaciones de otros mercados aún pendientes, Bioceres se lanzó a un proceso de multiplicación de semillas que se llama “Generación HB4” y consiste en un sistema colaborativo que bajo prácticas de agricultura regenerativa permite a la empresa aumentar sus inventarios bajo identidad preservada y con una trazabilidad digital “punta a punta”. Para dar soporte a este programa se firmó un acuerdo estratégico con Okaratech, una empresa de agricultura digital creada por Genexus que desarrolló la tecnología para hacer un seguimiento por imágenes satelitales de los distintos lotes de producción, registrar las tareas y observaciones de campo y obtener una información climatológica hiperlocalizada. Todo este proceso de digitalización está ayudando a generar información para alimentar el programa de investigación y desarrollo de Bioceres, a la vez que resulta útil para aportar datos a los consumidores interesados en entender cuál es exactamente la huella ambiental que tienen los productos derivados de los granos HB4. Desde Bioceres afirman que toda la cadena triguera puede estar tranquila, porque la empresa tiene procedimientos serios y un compromiso demasiado importante como para no esperar que la tecnología ya aprobada salga al mercado una vez que el mercado finalmente la acepte.

El recorrido hasta poner HB4 en el campo significó para Bioceres buscar financiamiento, encontrar a los socios adecuados y adquirir una cantidad importantísima de habilidades vinculadas al proceso de desregulación.

La asociación público privada también rindió sus frutos: para Bioceres, porque le permitió acceder al financiamiento inicial sin el cual jamás hubiese podido avanzar; y para el Estado, porque luego de asumir los riesgos iniciales de la innovación habilitó en su territorio el desarrollo de un ecosistema de compañías que hoy brindan empleo y tributan a nivel municipal, provincial y nacional, pero sobre todo porque cuando HB4 se comercialice tanto la UNL como el Conicet recibirán las correspondientes regalías (en la mirada de Federico Trucco todo el centro científico de Santa Fe podría financiarse con las regalías que genere esta tecnología).

Como toda palabra que se pone de moda, el término “disrupción” aparece hoy bastante gastado, de hecho en el discurso del marketing “disruptivo” puede resultar tanto un transbordador espacial como un paquete de papas fritas. Hay, naturalmente, ejemplos diferentes de disrupción. No obstante el abuso del calificativo hace parecer que cualquier cosa pueda convertirse, en cierto punto, en disruptiva. Si vamos al diccionario, disruptivo es “algo que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación radical”. El ejemplo más a mano posiblemente sea internet. En el campo de la genética ese gran cambio tiene que ver con la posibilidad de leer y reescribir el ADN.

Muchísimas preguntas podrían hacerse para concluir si tras este largo recorrido HB4 deriva en un desarrollo disruptivo. Cuestiones como qué necesidades inexploradas satisface, o de qué forma tendría el poder de sacudir el mercado, o quiénes podrían acaso convertirse en perdedores, o si la nueva tecnología deja o no obsoleta a la competencia; a lo que a su vez se suma otro rosario de interrogantes que van más allá de la presencia de disrupción: ¿de qué manera deberían trabajar juntos los privados y el Estado? ¿Qué quiere decir soberanía científica, y qué pueden tener que ver con ella las empresas? ¿Quién, por qué y con qué grado de presentación podría arrogarse el derecho de impedir que la biotecnología se desarrolle? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una ciencia transformadora, a la altura de los desafíos de nuestro tiempo?

Tal vez sea pronto para responder a todo de forma cabal, lo que demuestra la necesidad de continuar dándonos los debates profundos, concienzudos, argumentados y muy informados que Bioceres parece tener la inteligencia de instalar.

En cuanto a si HB4 es o no un desarrollo disruptivo, será cuestión de que lo juzgue la historia.

Último momento: el mismo día en el que este libro tenía prevista su entrada a imprenta, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil aprobó la venta como harina del trigo HB4. Al conocerse la noticia Gustavo Grobocopatel dijo que se trata de “un hito en la historia de Bioceres”. “Un hito -agregó- que es a la vez un reconocimiento al trabajo de los que hicieron posible esta tecnología, con el liderazgo de la doctora Raquel Chan y el valor que aportó el equipo de Bioceres al desarrollar los conocimientos que van del laboratorio al campo, de una planta a la otra y de una idea a una solución”.

Voces

CLAUDIO DUNAN: Director de Estrategia en Bioceres, Conversación vía zoom, abril de 2021:

«DE NO EXISTIR BIOCERES, HB4 se hubiese quedado en las publicaciones científicas. Ninguna multinacional hubiese apostado a HB4 como lo hizo Bioceres”.

RAQUEL CHAN: Investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), directora del Instituto Agrobiotecnológico del Litoral (IAL, CONICET-UNL) y profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).:

«SOMOS UN PAÍS capaz de hacer ciencia y capaz de hacer desarrollos tecnológicos. Y somos un país capaz de generar asociaciones público privadas exitosas”.

FEDERICO TRUCCO: CEO de Bioceres, Conversación telefónica, mayo de 2021

«ALGO QUE EN BIOCERES HEMOS HECHO BIEN es monetizar intangibles: que una expectativa de ingresos futuros nos permita lograr una posición en un negocio presente. Por lo general prevalece la idea de que hay que invertir durante mucho tiempo en I+D para poder vender algo que recién dentro de muchos años va a generar un flujo de dinero. Y eso se puede hacer muy cuesta arriba y muy largo. Lo que a veces cuesta entender es que a medida que ese activo va evolucionando, mucho antes de que genere el primer dólar, ya tiene un valor con el que se puede hacer toma y daca. Y eso se aplica a nuestra principal tecnología, que es HB4. Pero no es algo intuitivo. Lo que nosotros aprendimos es cómo se construyen esas historias, cómo se validan y cómo se combinan para contar con negocios que puedan anticiparse en el tiempo, más allá de que nuestro valor futuro va a depender de que esto llegue a buen puerto”.

FERNANDO RIVARA: Presidente de la Federación de Acopiadores. Entrevista en Super Campo, octubre de 2020. Disponible en https://supercampo.perfil.com/2020/10/trigo-trangenico-accionaran-legalmente-contra-funcionarios-ministerio-de-agricultura-por-aprobacion/

«EL EJE ES QUE NADIE EN EL MUNDO compra trigo transgénico”.

GERÓNIMO WATSON: Director de tecnologías de Bioceres ,Conversación vía zoom, mayo de 2021

«HAY ALGO CURIOSO: hablamos del ‘fracaso’ del primer modelo de Bioceres, pero HB4 es fruto de ese modelo que buscaba financiar ideas del sector académico sin capacidades propias, porque la empresa se puso a financiar desde una etapa muy temprana una investigación que era ciencia básica. El primer modelo de Bioceres permitió seleccionar a ese “candidato”, el esquema actual contribuyó a desarrollar el producto”.

MARCELO CARRIQUE, GUSTAVO GROBOCOPATEL Y VÍCTOR TRUCCO: En “El trigo HB4: el riesgo de hacer para ser líderes”. Artículo de opinión en el diario La Nación, 12 de octubre de 2020. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/opinion-el-trigo-HB4-riesgo-hacer-ser-nid2476507/

“EN UN MUNDO QUE COLOCA EN LA AGENDA el problema del hambre, la seguridad alimentaria y el cambio climático, HB4 es sinónimo de esperanza, y es nuestro. La novedad también es que por primera vez hay un desarrollo para un gran cultivo que no está en los países centrales y en empresas transnacionales de gran porte y sustanciales inversiones en la materia. Esto configura una situación nueva, el HB4 puso a la Argentina en el centro del debate global”.

GUILLERMO IRASTORZA: Productor del sudoeste de la provincia de Buenos Aires https://generacionHB4.com.ar/testimonios/

“TENEMOS UNA HERRAMIENTA MÁS para un sudoeste complicado”.

MARCELO CARRIQUE: Presidente del directorio de Bioceres ,Conversación vía zoom, junio de 2021

“LOS TIEMPOS SON ACOBARDANTES. Independientemente de si la tecnología es buena o es mala, de si se puede aprobar o no se puede aprobar: que estés 18 años dando vueltas con algo parece increíble. El tiempo invertido no entusiasma. Pero para nosotros es emblemático y creemos que lo vamos a lograr, porque la tecnología es buenísima”.

FLAVIA GRIEBEN: Productora del sur de Córdoba Establecimiento Santa María https://generacionHB4.com.ar/testimonios/

“SE VEN LOS TAMAÑOS de estado vegetativo de las plantas y hay una diferencia notable entre la variedad convencional y HB4. No buscamos techos tan altos, sino un piso más alto de rendimiento. Eso hace que a uno le dé seguridad en lo económico”.

CARTA ABIERTA DE CIENTÍFICOS/AS ARGENTINOS/AS AL GOBIERNO SOBRE EL TRIGO TRANSGÉNICO

“EN ESTE MARCO CABE PREGUNTARNOS: ¿es aceptable el desarrollo y la aprobación de nuevos cultivos transgénicos que profundizarán los daños y el despojo de nuestro pueblo y nuestros territorios? La celebrada ‘resistencia a la sequía’ que se elogia como un logro científico ¿es realmente una ventaja? ¿para qué? ¿para quién? ¿Es una ventaja que el trigo transgénico reemplace bosques y pastizales nativos? ¿Es aceptable que este tipo de decisiones que nos afectan a todes y comprometen el futuro de todas las generaciones, sean tomadas por un pequeño grupo de funcionarios y especialistas muchas veces ligados a corporaciones o alentados por el desafío tecnológico involucrado pero haciendo caso omiso a sus consecuencias ambientales? ¿Quiénes tendrían que decidir ese cambio de uso de suelo? Los transgénicos agrícolas, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para ‘alimentar al mundo’ sólo han servido para generar lucro para unos pocos que logran acceder a los altos costos de los paquetes tecnológicos y hacerlos rentables por escala. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario, atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria”.

SANTIAGO DEL SOLAR DORREGO: Ex jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria. Declaraciones a medios en diciembre de 2018. Disponible en https://mundoagrocba.com.ar/el-trigo-transgenico-no-sera-aprobado-por-el-mercado/

“EL TRIGO TRANSGÉNICO no será aprobado por el mercado”.

RAQUEL CHAN: Investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), directora del Instituto Agrobiotecnológico del Litoral (IAL, CONICET-UNL) y profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Conversación vía zoom, agosto de 2021

“CON BIOCERES hemos publicado trabajos en conjunto: eso también es un sello del éxito de la asociación público privada. Hay trabajos científicos con referato en revistas de muy alto nivel donde estamos todos los autores juntos. Nos llevó años entendernos, que somos socios y que nos necesitamos. Que ninguno hubiese dado un paso sin el otro, y que el éxito hubiese sido imposible sin la correlación de ambos. Todo eso no se aprende en dos días”.

AIMAR DIMO: Miembro del directorio de Bioceres, Conversación vía zoom, agosto de 2021

“ES NATURAL la reticencia a los cambios. Y la cadena triguera hoy está bien: programa su negocio, sus volúmenes, tiene ciertas cosas en piloto automático, no ve el motivo para cambiar. Nosotros tenemos plena confianza porque creemos que HB4 supera lo conocido”.

RAQUEL CHAN: Investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), directora del Instituto Agrobiotecnológico del Litoral (IAL, CONICET-UNL) y profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Conversación vía zoom, agosto de 2021

“MÁS ALLÁ DEL LOGRO PERSONAL, me gustaría que HB4 llegue al mercado porque sería un camino para un montón de gente que viene atrás. Soy muy pionera en esto, y soy consciente de que si sale voy a ser la primera que logre que algo que nació de un laboratorio y pasó por todas las etapas y con muchísimo menos dinero, infinitamente menos dinero que el que tiene una multinacional, se convierta en un novedoso producto en el mercado. El ejemplo que demos puede ser que ‘se puede’ o que ‘se fracasa’. Por eso para mí es muy importante que llegue, más allá de que dé o no grandes ganancias. Es una cuestión de ejemplo, de demostrar que un desarrollo nacional de este calibre es posible. Y con más inversión, más posible todavía. De otra forma sería la muestra de que si no tenés el poder, los recursos y las influencias de una multinacional, no llegás a ningún lado. Ese no es el ejemplo que queremos dejar”.

FEDERICO TRUCCO: CEO de Bioceres. Conversación telefónica, septiembre de 2021

“PUEDE HABER TEMORES GENUINOS de quienes piensan que un desarrollo como HB4 podría afectar una cadena de valor importante. Lo mismo pasó con la soja y con el maíz, pasó cada vez que llegaron nuevas tecnologías. De hecho Aapresid existe porque a mi viejo le hacían bullyng por querer hacer siembra directa. Se le reían en la cara. Esto es algo que entendí con el tiempo, pero en el campo argentino hay dos escuelas: una pampa gringa productivista, que de forma parecida al farmer americano está ávida por incorporar tecnología, y se siente muy orgullosa de ese proceso; y otra que en general viene de familias patricias y que tiende a tener una cultura mayormente rentista. Hacen algo que se llama ‘cost management’, porque lo que buscan no es maximizar la productividad sino minimizar los costos. Esa división en dos escuelas ayuda a predecir de forma bastante precisa las reacciones que surgen ante cada innovación”.

SILVIA NAISHTAT: Periodista, “El trigo transgénico criollo”, publicado el 12 de mayo de 2013 Disponible en https://www.clarin.com/economia/HAHB4-trigo-transgenico-criollo_0_BJlI5B_jwmg.html

“EN UN ALMUERZO EN MADERO TANGO franceses y argentinos celebraron el último martes lo que será una primicia mundial: el primer trigo transgénico, esta vez nacido y desarrollado en la Argentina. Cuentan que Monsanto lo intentó sin éxito en 2004. El trigo estará en el mercado en 2016, tras una inversión de US$10 millones y una vez pasadas las etapas regulatorias y de pruebas”.

HÉCTOR HUERGO: Periodista especializado en agro y socio fundador de Bioceres. Entrevista vía zoom, mayo de 2021

“SE HACE TRIGO BAJO RIEGO en muchas partes del mundo, pero la enorme superficie cultivada con trigo a nivel mundial se produce en tierras no irrigadas, por lo tanto sometidas a sequías estructurales o coyunturales. Sabemos que el trigo todos los años, en algún momento, sufre escasez de agua. Hemos tratado de resolver esto a través de la agronomía, con la siembra directa, la mejora de la estructura de los suelos, acumulando agua fuera del ciclo del cultivo. Pero siempre hay un momento en el que el agua falta. Y eso son kilos que se pierden. La irrupción del trigo HB4 permite salir de ese paradigma. Ahora podemos sembrar el trigo HB4 tranquilos porque sabemos que si no llueve en el momento oportuno, este se la banca. Y en cuanto llueva va a explotar sin haber deteriorado el rendimiento”.

CARLOS POPIK: Miembro del directorio de Bioceres. Conversación vía zoom, julio de 2021

“ME ACUERDO DE QUE LA PRIMERA VEZ que escuchamos hablar de un gen con tolerancia a la sequía, que es lo que hoy es tangible, pero en aquella época era un título, una expresión de deseo. Fue en una Expo Chacra. Había sido invitado Bob Fraley, que era el número dos de Monsanto. Él dijo que Monsanto tenía identificados 60 genes con tolerancia a sequía: nosotros teníamos uno. Podían descartar 55 y seguían teniendo cinco veces más. En esa época fuimos a todas las grandes empresas a buscar financiamiento. Algunas no nos invitaban ni un café, en el mejor de los casos nos escuchaban. Íbamos a pasar la gorra, porque era un desarrollo que requería mucho dinero, no lo teníamos y podía morir por no tenerlo, y encima nos enterábamos de que Monsanto tenía 60 genes. De más está decir que al día de hoy ninguno de esos 60 genes sobrevivió”.

VÍCTOR TRUCCO: Socio fundador y presidente del directorio de Bioceres entre 2008 y 2010. Palabras iniciales de la Memoria y Balance correspondiente al año 2009

“COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN de este contrato fue necesaria una revisión con las instituciones titulares de las patentes (UNL y CONICET), dado que lo convenido en su momento era teórico y nos enfrentamos a un caso concreto en el que ambos debíamos estar de acuerdo, y eso se logró. Ya sabemos cómo hacerlo y sabemos lo que nos corresponde. Y les confieso que no es un tema menor. Otra vez, mi agradecimiento a los directores y gerentes que participaron de las negociaciones. Es importante que la relación pública-privada sea considerada exitosa por ambas partes y lo estamos logrando. Es un camino largo que se construye al andar. Tenemos que ser justos y destacar la participación de nuestros socios, instituciones y personas, porque es un capital que cuesta construir y se puede destruir fácilmente con un comentario o un gesto inapropiado”.

INFORME SOBRE “ALFAJORES TRANSGÉNICOS” en el canal de noticias C5N, mayo de 2021.

“FUMIGAN para que las semillas sean resistentes a las sequías”.

AIMAR DIMO: Miembro del directorio de Bioceres. Conversación vía zoom, agosto de 2021

“NI WHATSAPP HABÍA EN 2003, y esta tecnología sigue vigente”.

PATRICIA MIRANDA: Responsable de Asuntos Regulatorios en Indear. Conversación vía zoom, junio de 2021

“CUANDO CONOCIMOS A ARCADIA ellos eran los maestros del regulatorio, pero después la tortilla terminó dándose vuelta. Pudimos absorber su expertise, fuimos adquiriendo esas capacidades y las agrandamos. También por eso Bioceres fue transformándose en algo tan distinto de lo que era al principio”.

ARTÍCULO EN EL PERIÓDICO DIGITAL ELDIARIO.AR, 23 de agosto de 2021. Disponible en https://www.eldiarioar.com/economia/pronostican-sequia-afectar-cosecha-soja-maiz-2022-ingreso-dolares_1_8241056.html

“LA AGENCIA QUE MONITOREA EL CLIMA en EE.UU. advirtió que existe un 70% de probabilidades de que la Argentina sufra el fenómeno de La Niña, lo que reduciría las lluvias y, por tanto, la producción agrícola. Algunos economistas advierten que una situación así agravaría la escasez de divisas y la crisis económica, pero otros observan que un eventual acuerdo con el FMI compensaría algo la tensión cambiaria”.

HÉCTOR HUERGO: Periodista especializado en agro y socio fundador de Bioceres. Entrevista vía zoom, mayo de 2021

“HB4 PARA EL AGRO ARGENTINO es algo fenomenal. En las últimas campañas hemos perdido cerca de mil millones de dólares como consecuencia de la falta de lluvias. Cuando uno habla de sequía se imagina una sequía absoluta, pero la sequía también puede ser relativa: esos milímetros que hacen falta para que se exprese todo el potencial genético de un cultivo. Eso nos pasa todos los años por más bien manejado que estén los suelos y las rotaciones. El desarrollo sirve también para consolidar la rotación, porque hay zonas donde el trigo es complicado porque estamos pensando en que puede faltar el agua. Lo necesitábamos como sector agrícola, pero también como país”.

SANTIAGO LORENZATTI: Socio fundador de Bioceres. Entrevista en su casa en Monte Buey, Córdoba, mayo de 2021

“DESAFIAR EL STATU QUO tiene sus costos, sus costos de imagen o de exposición”.

HUGO SIGMAN: Fundador y director ejecutivo del Grupo Insud, accionista de Bioceres. Conversación vía zoom, mayo de 2021

“HB4 ES UNA TECNOLOGÍA EXTRAORDINARIA, el hito tecnológico más importante de Bioceres”.